Pour Théo, fini la Jungle : le paysage défile, la voiture file, retour à sa réalité. Les raisons de son séjour étaient simples : aider, comprendre, voir de ses propres yeux.

Pourquoi se contenter d’une information partiale et partielle, alors que l’occasion est là. Il suffit de prendre du temps ; de son temps. Encore fasciné, entre révulsions pour la saleté omniprésente et admiration pour ces gens venus d’ici et d’ailleurs, il n’oubliera pas. A chaud, sur la banquette arrière, il tapote sur son portable : place au récit.

« Voilà que je rentre déjà de la Jungle. »

Nous sommes arrivés vendredi dans la soirée, accompagnés de Thomas, un habitué du camp. Un type du nom de Patrice nous a accueillis chez lui pour la nuit, un vieux monsieur, un Calaisien à l’histoire folle. Il a été trompettiste à piston dans une fanfare politique à travers les États-Unis. On se couche après un verre de cognac.

Le lendemain matin on passe par l’Auberge des Migrants. Une vaste friche industrielle où s’entassent fringues et nourriture, une véritable entreprise. Des centaines d’Anglais se relaient dans l’Auberge pour la faire tourner en permanence depuis des mois. On passe pour y prendre des bottes. Thomas me dit que j’en aurai besoin.

Arriver sur le camp n’est pas simple. Des kilomètres de barrières financées par l’outre-manche barricadent toute la région, les CRS sont absolument partout. On entre.

Je tombe, non pas sur un camp, mais sur une réelle société; l’Homme est un animal politique. Les Afghans tiennent des rues entières de restaurants, hôtels, boîtes et même un hammam - au sens où peut le sous-entendre la Jungle. Saoudiens, Érythréens, Pakistanais… Tous cherchent leur famille et le «hard-working» britannique. On marche jusqu’au graf de Banksy plaqué sous l’autoroute, où des centaines de migrants ont déjà été expulsés on ne sait où. Les amas de terre, font une longue dune. On y monte pour la vue. Le camp est immense. Des milliers d’hommes vivent ici, dans la boue. Jamais la moitié du camp ne sera vidée dans une semaine, il est trop grand.

On croise beaucoup de bénévoles, de l’Auberge, de Salam, de La Vie Claire qui gère tout ce merdier, de MSF… Le ton est à l’anglais. On nous sourit, des mains se serrent, des brèves de conversation s’enchaînent. Toujours ces questions, «tu vas bien?», «depuis combien de temps t’es là ?». Je ne tutoie pas par familiarité. Beaucoup sont simplement plus jeunes que moi. Je ne vois pas de réfugiés. Je vois des hommes. C’est con, mais sur place rien n’est plus évident; cet homme est mon père, ce garçon dans la boue qui rit est mon frère.

On mange dans un des restaurants afghans. On nous dit qu’ils gèrent un vaste business. Tout se vend ici. Un Afghan nous propose son joint, allongé sur notre banquette confortable. La journée continue.

Le soir même, nous allons en ville, boire une bière. Les bénévoles remplissent le pub. Thomas retrouve une amie, je pensais que c’était une Australienne que nous avions prise en voiture, mais celle-ci est de Strasbourg. Elle nous propose de retourner dans la Jungle. Il est minuit passé.

Quentin et moi acceptons. On se retrouve, je ne sais encore trop comment, hébergé par une horde de hippies à dreads, sous leur baraque remplie d’odeurs indiennes. Ils ont tagué «Yoga» sur la porte. Je comprendrai pourquoi le lendemain matin. On dormira à même le sol. Il a fait très froid.

Avant cela Thomas et son amie nous proposent de sortir. On rejoint une «boîte». Ce sont des Érythréens. Ils nous invitent à danser. Une bière puis deux. On parle de tout de rien. Le lieu est confortable. Je reprends des refrains auxquels je ne comprends rien. Un garçon nous offre à manger. Je papote avec un type du nom d’Abraham. Il a 21 ans. Il me demande pourquoi des Calaisiens lui ont brisé le bras. Je pense, au départ, ne pas comprendre. Son ami s’est fait frapper au dos. Il n’est pas accusateur, sa question est sincère. Je me contente d’un: «I don’t know, they are crazy». Je lui demande pourquoi vouloir aller en Angleterre. Il cherche sa famille et le «hard-working». Je lui demande pourquoi ne pas trouver les deux chez lui. Il me répond que le gouvernement voulait qu’il soit soldat. Un blanc. Il me montre son pote à droite et me fait comprendre que lui a été soldat. Un blanc. Le second me regarde. Il brise le blanc: «I killed people». Je bois une gorgée. Il reprend: «Never again».

Le lendemain matin je le recroiserai à la grande église de la partie Sud. J’ai pris le numéro d’Abraham. Il m’a dit qu’il me tiendrait au courant, de son Eldorado je l’espère.

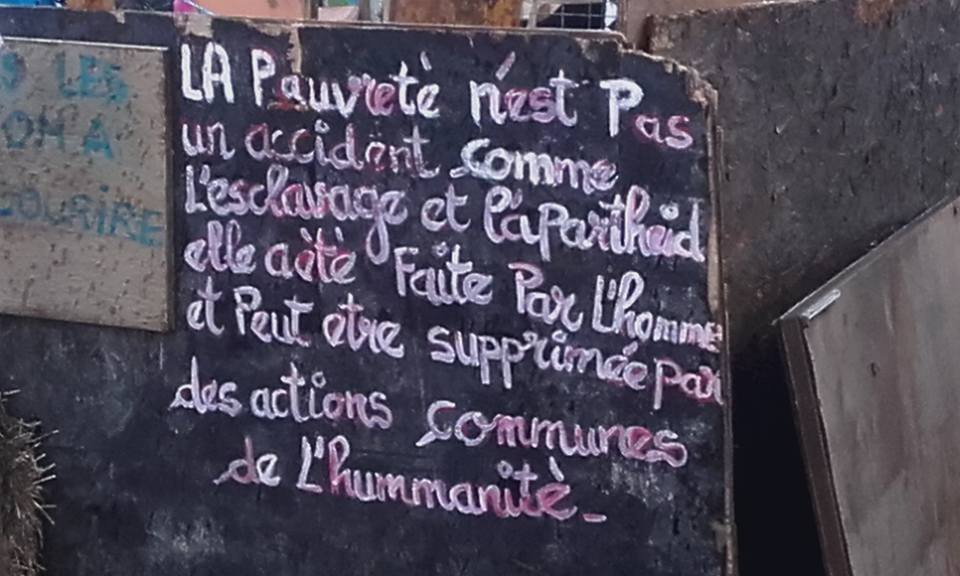

Nous remercions nos hôtes roots, qui sans questions nous ont accueillis. On prend un café. On retourne nettoyer le camp. Certains partent, d’autres - très peu - passent en Angleterre et abandonnent ici leur peu d’affaires. Beaucoup sont là depuis des mois. Malades. Gaël, le fils de Yann qui est Président d’Utopia 56, est malade aujourd’hui. «Il se tordait de douleur» ai-je entendu. On va manger. Une journaliste est là. Je parle avec un Afghan, il nous apprend quelques mots de son pays. La journaliste questionne Pauline, une Rennaise, puis Yann. Elle bosse pour RMC. Elle raconte avoir fait «la route des migrants», avec une famille syrienne. Le récit de son voyage me fait comprendre que ces gens ne repartiront pas. Le discours de Yann, lui, est simple, mais vrai. S’en est dérangeant. La situation est simple en effet. La distance entre cette dernière et la dignité humaine, tant de fois affichée sur les murs des baraques, en est tout autre.

Dans la journée on nettoie une partie escarpée du camp. Je glisse, sous la pluie et dans la boue. J’ai mal. Je ne comprends pas tout de suite. Quentin me dit: «La planche !». Cette planche était reliée à mon pied par un clou, maintenu à travers la botte et mon pied. Je repense aux rats. Et à l’odeur. On m’emmène au Centre Juridique où l’on me désinfecte avant de me faire passer dans la partie Nord. J’y trouve une canadienne souriante qui m’invite à monter dans une caravane où sont prodigués les «premiers soins» dans des conditions terribles. Je ne comprends pas comment ces hommes arrivent à rire, sourire, danser.

Je boite quelque peu. Fais une pause, faute d’énergie. Je suis étrangement tellement heureux d’être ici. Quentin et moi nous disons que nous sommes bien ici. C’est vrai. Etrange, mais vrai.

Yann nous montre les camps d’État, une incroyable escroquerie financière paraît-il. Je me sens bien. Je me sens sale. Quentin aussi. On traîne le pas. Je voudrais rester. Revoir Abraham et tous les autres. Je reviendrai. Il n’y aura jamais dans une accroche de la presse actuelle qu’un dérisoire reflet de l’Humanité transcendant ici la boue et les hommes. Je partais pensant qu’il n’y avait rien de beau dans tout ça. C’est vrai. Mais, tout l’inverse est également vrai.

Un récit de Théo Florens

![Les dauphinois témoignent … [ 2/2 ]](http://laplumedauphine.fr/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/peace-paris-300x300.jpg)