Depuis plusieurs semaines, les manifestations se multiplient au Chili où l’augmentation du prix du ticket de métro aux heures de pointe a agi comme un élément déclencheur, faisant resurgir l’indignation de la population frappée par des hausses répétitives du coût de la vie. Les premiers affrontements perpétrés entre manifestants et forces de l’ordre ont immédiatement donné suite à la déclaration d’un « état d’urgence » de la part du président chilien Sebastian Pinera, entraînant l’instauration d’un couvre-feu et l’intervention de l’armée. Une mesure qui n’a pas permis d’apaiser la grogne populaire et bien au contraire, a débouché sur de nouvelles violences envers les manifestants. Des abus de la part des forces de l’ordre, intervenant en violation des droits de l’Homme, qui ravivent les souvenirs amers de la dictature. Le système politico-économique néolibéral instauré par Pinochet n’étant pas étranger aux contestations actuelles.

I- Les sources profondes sur le long terme de ces manifestations au Chili

Le Chili assiste aux plus importantes manifestations de son histoire, depuis celles organisées en vue du référendum de 1988 qui a vu le “No” l’emporter, signifiant le départ du dictateur, pour un retour à la démocratie. Sebastian Pinera est par ailleurs devenu le Président le plus impopulaire depuis la fin de la dictature[1]. La tournure prise par les événements apparaît alors comme le résultat d’un ras-le-bol général face au système en vigueur, hérité de la dictature d’Augusto Pinochet et qui étrangle financièrement les plus fragiles ainsi qu’une partie des classes moyennes.

Il faut notamment savoir que le Chili se caractérise par un système de retraite contestable, consistant en un prélèvement à hauteur de 10% du salaire lors de la vie active[2], pour l’attribution d’une pension de retraite inférieure au salaire minimum. A cela s’ajoutent les coûts exorbitants de la santé et de l’éducation, qui obligent de nombreux ménages chiliens à s’endetter afin de pouvoir vivre dignement. Pour comprendre comment la situation a atteint ce stade où les inégalités socio-économiques ne cessent de se renforcer, il faut adopter une perspective historique.

En effet, c’est dans les années 60 que les Chicago Boys, un groupe d’économistes chiliens influencé par les travaux de Friedman, tentent d’imposer le néolibéralisme au sein du pays par le biais de réformes. Elles ne sont toutefois pas retenues par les différents gouvernements auxquels elles ont été soumises. Il faut attendre 1973, à l’issue du coup d’État militaire orchestré par Augusto Pinochet, pour que ce dernier s’empare du pouvoir (avec l’appui indirect aujourd’hui avéré, de la CIA) et consente à adopter les directives économiques soumises par les Chicago Boys. Ce choix du néolibéralisme ayant lui-même été motivé par la rencontre entre Pinochet et Milton Friedman, un économiste américain, qui voyait au Chili, l’occasion de mettre à l’épreuve ses travaux sur le monétarisme. Les néolibéraux entendaient ainsi tester ces nouvelles formules, au Chili avant leur mise en place dans le foyer de leur conception, les Etats-Unis, où les formules keynésiennes y étaient encore prédominantes. De plus, l’instauration de ces formules constituait une obligation tacite pour Pinochet afin d’accéder au pouvoir, les politiques néolibérales favorisant tout particulièrement les intérêts économiques américains. On pense en particulier à la privatisation des entreprises du cuivre précédemment partiellement nationalisées par Allende, qui appartenaient auparavant aux Etatsuniens.

Outre son système néolibéral au bord de l’épuisement, la Constitution chilienne soulève également le débat au sein de la population, qui réclame sa modification. En effet, nombre de ses éléments témoigne des reliquats du système autoritaire et de privilèges instauré par Pinochet, qui n’ont désormais plus raison d’être, mais dont les gouvernements successifs de la période démocratique n’ont eu le courage de réformer. Face à l’ampleur de la révolte (le 25 Octobre, on comptait ainsi près d’un million de manifestants rien qu’à Santiago, Place d’Italie[3]), le gouvernement fut contraint de réagir. Le 10 novembre, le Ministre de l’Intérieur Gonzalo Blumel promit d’« ouvrir la voie à une nouvelle Constitution ». Il s’agirait principalement pour l’assemblée constituante en charge de la modification de la Constitution d’y présenter « une meilleure définition des droits de la personne », dans un contexte juridique qui a permis, faut-il le rappeler, une forte répression militaro-policière (officiellement, 26 civils furent tués à ce jour, selon les estimations les plus basses[4]).

En outre, les traces « militaires » de la dictature de Pinochet sont encore visibles aujourd’hui par le biais des privilèges accordés aux membres de l’armée, par rapport au reste de la population, avec notamment un système de retraites spécial. Cette expression de favoritisme de la part de l’État envers son armée témoigne de l’imbrication encore existante entre le pouvoir et celle-ci. L’armée, qui incarne le bras droit du néolibéralisme au Chili a généré d’évidentes frustrations.

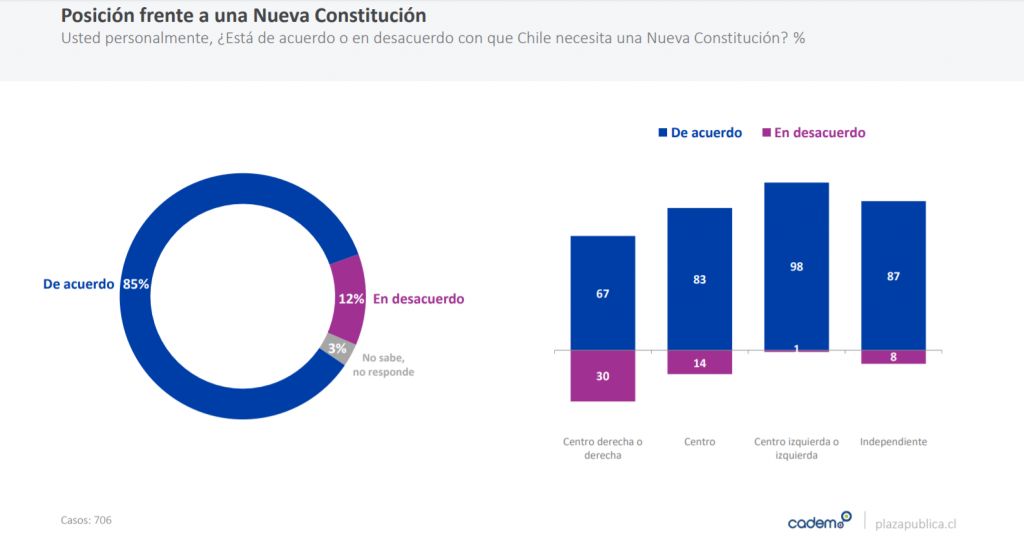

Source : Enquête Plaza Publica, Cadem, Novembre 2019.

Légende : la question posée fut la suivante : “Personnellement, êtes-vous pour ou contre le fait que le Chili adopte une nouvelle Constitution?”. Bleu : D’accord, Violet : Pas d’accord, Gris : Ne se prononce pas

II- Un phénomène isolé ou le reflet d’une contestation mondiale ?

Le mouvement de révolte observable à l’heure actuelle au Chili, du fait de ses revendications en matière de lutte contre les injustices et les inégalités, rappelle forcément d’autres mouvements contestataires qui se sont récemment propagés à travers le monde.

La comparaison avec les Gilets Jaunes en France semble alors évidente dans la mesure où on assiste à l’émergence de mouvements hors partis et hors syndicats, sans leader consensuel (bien que nous pouvons, dans le cas du Chili, y remarquer la popularité de la coalition de gauche Frente Amplio, soutien principal du mouvement au sein du “champ politique”). De même, l’élément déclencheur de la révolte fut similaire, avec d’une part la hausse du prix du carburant (France) et d’autre part celle du ticket de métro (Chili) qui viennent demander un énième effort à une large majorité de la population pour des résultats jugés trop peu satisfaisants et injustes socialement. Toutefois, la hausse de ces coûts particuliers n’est que la cerise sur le gâteau de plusieurs décennies de politiques perçues comme favorisant les puissants au détriment d’une population qui travaille dur et dont l’espoir d’ascension ou de stabilisation sociale n’est pas satisfait. En outre, d’un point de vue plus collectif, en France comme au Chili se sont particulièrement creusées des inégalités socio-économiques désormais jugées par beaucoup comme intolérables. Enfin, il est à noter que le gouvernement chilien de Sebastian Pinera a martelé médiatiquement ses attaques d’une violence symbolique inouïe et d’un mépris social conséquent envers les manifestants, preuves d’une inacceptable déconnexion entre les élites et le reste de la société, à l’instar de certains propos polémiques d’Emmanuel Macron qui ont davantage attisé, que jugulé la contestation.

Les comparaisons avec d’autres manifestations actuelles sont également édifiantes. On pense aux manifestations à Hong Kong, plus anciennes, qui luttent de manière identique contre un establishment politique façon nomenklatura (les pro-pékins) ainsi que contre des inégalités jugées insupportables : tandis qu’à Hong Kong on déplore un taux de pauvreté de près de 20 % dans une place centrale de la finance mondiale[5], ce qui est dénoncé au Chili est l’injustice malgré une croissance économique raisonnable puisque 1 % des plus riches détient 26,5 % des richesses, alors que les 50 % les plus pauvres n’en rassemblent que 2 %[6]. L’inégalité dépasse les frontières.

III- Quelles réponses ont été apportées par les pouvoirs en place?

Un autre point commun entre ces mouvements fut l’ampleur de la répression permise par les différents contextes institutionnels (bien qu’à des degrés toutefois divers).

Au Chili, les pratiques opérées par l’armée et les forces de l’ordre se sont montrées excessives, tout particulièrement lors de la période d’état d’urgence (du 18 au 28 Octobre). Les derniers chiffres enregistrés à ce jour font état au total d’au moins 26 morts, 1659 manifestants et 800 policiers blessés, ainsi que plus de 7000 personnes placées en détention depuis le début de la révolte[7]. Cette forte répression militaro-policière a en conséquence entraîné une escalade de la violence où les manifestants se sont adonnés à des pillages de boutique et au saccage de stations de métro. Mais sont également reprochés aux forces de l’ordre chiliennes d’autres actes de violence qui ne concernent pas uniquement les manifestants, tels que des viols ou encore la pratique de la torture, rappelant le sombre passé du pays.

En ce qui concerne la France, les violences survenues lors des manifestations de Gilets Jaunes font état notamment d’un nombre considérable de blessés graves, on se souvient à titre d’exemple de ce journaliste, Jérôme Rodrigues, qui perdit un oeil. La plupart des blessés du mouvement ont été victimes de l’usage d’armes prohibées chez nos voisins européens : les lanceurs de balle de défense (Flash-Ball) et les grenades de désencerclement. En décembre 2018, Amnesty International dénonce alors un « usage excessif de la force » à l’encontre de Gilets Jaunes dans leur grande majorité pacifique. L’enchaînement ininterrompu de manifestations au cours desquelles l’espace public a parfois été saccagé a donné naissance à la proposition de la Loi dite « anti-casseurs » en mars 2019, qui a suscité la polémique car jugée liberticide en interdisant à certains individus d’aller manifester. Quoi qu’on en dise, il s’agit d’un dispositif de restriction de liberté instauré par le gouvernement, et pour ainsi dire facilitant les violences policières.

A Hong Kong, même constat : Pékin, qui ne cède pas à l’octroi d’un vrai statut politique autonome pour Hong Kong, emploie une coercition sanglante afin de susciter un climat de terreur, pensant ainsi faire taire la contestation.

Dans tous ces exemples, certains manifestants ont eu également recours à la violence, il est vrai. Si certains peuvent y voir une réponse inacceptable, inadaptée, ou encore contre-productive, les gouvernants doivent toutefois se pencher sur leurs propres responsabilités dans ce qui s’apparente à un retour de flammes. Premièrement, la violence fut souvent d’abord exercée par l’Etat. Puis, n’est-ce pas aussi car le pacifisme ne fonctionne plus ? Les mouvements sociaux sont ignorés voire méprisés et les situations des plus fragiles, devenues si critiques que la violence est devenue la seule issue possible pour certains, afin de voir un quotidien trop dur à supporter. Sans l’excuser systématiquement, un devoir de compréhension, d’auto-analyse et d’actions concrètes en conséquence doit se mettre en oeuvre, seul moyen pour un retour au calme durable.

Dans le cadre de toutes ces manifestations, l’on constate ainsi une réaction systématiquement “autoritaire” de la part des gouvernants qui ont peur de la rue et de voir à la fois leurs projets, leur pouvoir et leurs privilèges remis en cause. Si quelques compensations ont été apportées par nécessité de concession politique face à l’ampleur des manifestations, elles sont pour l’instant infiniment maigres par rapport à l’intensité des crises sociales actuelles. Tout cela doit nourrir notre réflexion pour dénoncer l’illusion de réelles “démocraties”, au sens littéral du terme, dans lesquelles nous serions supposés vivre. Les taux d’abstention, en hausse dans un nombre considérable de pays, vient renforcer cette crainte. On peut en effet suivre les constats du Politologue Bernard Manin qui, dès les années 1990 montrait, par des recherches historiques, que nos soi-disantes “démocraties” occidentales ont été conçues comme des illusions de démocratie[8], des moyens de faire accepter au peuple un état de servitude inconscient au service de représentants qui sont les seuls vrais décideurs[9], et qui ne représentent, encore moins aujourd’hui, que de manière très marginale un peuple qu’ils sont censés défendre.

Robin Taillefer, ancien du M2 PPO et Eva Danan, L2 DEGEAD

Références :

[1] : Selon l’enquête “Plaza Publica” réalisée par l’entreprise Cadem fin Novembre, S.Pinera aurait un taux d’approbation de seulement 12 % et, plus inquiétant, un taux de désapprobation de 81 %. Une chute drastique de sa popularité ayant eu cours depuis le début des manifestations.

[2]:https://www.lefigaro.fr/conjoncture/chili-a-l-origine-de-la-crise-des-tickets-de-metro-et-de-profondes-inegalites-20191021

[3] : https://www.huffingtonpost.fr/entry/chili-un-million-manifestants_fr_5db3c12be4b05df62ebf62b6

[4] : https://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/chili-recrudescence-des-violences-l-executif-appelle-au-calme_2108656.html

[5] : https://lepetitjournal.com/hong-kong/un-hong-kongais-sur-cinq-sous-le-seuil-de-pauvrete-244840

[6] : https://lvsl.fr/chili-effondrement-systeme-pinochet/https://www.lesechos.fr/monde/ameriques/le-chili-une-economie-dynamique-aux-fortes-inegalites-1142059

[7] : https://www.lefigaro.fr/flash-actu/chili-les-manifestations-s-etendent-aux-quartiers-aises-de-santiago-20191107

[8] : B.Manin, Principes du gouvernement représentatif, ed. Calmann-Lévy, col. Liberté de l’esprit, 1995

[9] : Sans oublier des zones d’ombres du pouvoir, comme certains lobbys qui influencent fortement le champ politique sans se dévoiler.